أهمية القيادة الاستراتيجية في كسب الحرب الوطنية التحررية

- تم النشر بواسطة علي نعمان المقطري / لا ميديا

القيادة ليست شيئاً نافلاً أو ترفاً، ولا هي مكافأة أو منصب يمنح لقاء خدمة أو مكسب، أو تعبيراً عن الامتنان، ولا هي إرث أو متاع يعطى ويمنع.. لكنها -القيادة- الضرورة التاريخية الملازمة لتقدم كل جماعة بشرية.

وإذا ما تكافأت عوامل وموازين التغيير والصراع، فإن من يملك قيادة أفضل ولو بخطوة واحدة فإنه يملك فرصة الفوز حتماً. وفي الحروب الوطنية فإن الشعب هو من ينتصر في نهاية المطاف، لكن ذلك لا يتحقق دون قيادة طليعية تسير في مقدمته.

القيادة القوية والقيادة الضعيفة.. النتائج والمآلات

نتيجة للظروف التاريخية المعقدة التي تمر بها الثورات والحروب قد ترزق الشعوب بقيادات لا تخلو من الضعف والتشوهات والقصور، وتولد القيادات أحياناً في ظروف متناقضة ومتضادة معقدة تحمل في داخلها بذور الخير والشر والقوة والضعف معاً.

وتكون بقدر ما تحمل من عوامل القوة والصحة والنماء بقدر ما تحمله من عوامل الضعف والمرض والهشاشة، غير أنها لا تظهر كلها دفعة واحدة في وقت واحد، ولكن العوامل القوية التي تبدأ في الظهور تغطي على عوامل الضعف التي تختفي خلف جدران الشخصية والطبائع القوية الإيجابية، ثم بعد فترة من الوقت وفي ظل توفر شروط خاصة جديدة مواتية حين تكون عوامل القوة والاستمرارية والنماء قد أصيبت بالوهن والإجهاد، تبدأ بالنمو تلك العوامل التي كانت مختفية، وتشرع بالتضخم والاتساع.

وكلما طالت آماد وحقب التحديات والحروب والثورات المؤلمة، وضعفت القيادات الوطنية وطلائعها، وتعرضت للاختراق، أمكن لعوامل الضعف المتخفية لأوقات طويلة -إذا ما وجدت- أن تسبب أضراراً كبرى.. إن بعضاً من مظاهر ضعف القيادات الوطنية، كاستخلاص من التاريخ، تتجلى في عدد من المظاهر، منها ما هو مرتبط بنقص المعرفة، حيث تعالج القيادة قضايا لم تدركها من جميع جوانبها سلفاً بما يكفي من الوضوح والعلم والاطلاع والخبرة حول جوانبها المختلفة وتناقضاتها ومشكلاتها، وعند معالجتها متسرعة لا تستند إلى المعرفة الكافية بها، فلا شك أنها ستتعرض للكثير من التحولات السلبية، وتضاعف من المشكلات بدلاً من أن تخفف منها.

ومنها ما هو مرتبط بالنواحي السلبية والنفسية، من طباع القائد، استقامته وأخلاقه وأمانته وإيمانه العقيدي ومطامحه الذاتية والشخصية ونزاوته وخبراته ومعاناته وتجاربه، وواقعه المجتمعي والمادي وثقافته ومحيطه وبيئته وقيمه...

وفي معارك الثورات والأوطان تلعب مزايا القائد ومناقبه الإيجابية الدور الأكبر في كسب الحروب والمعارك في ظل توازن إيجابي للقوى العامة في الحرب، كما تلعب المناقب السلبية والطبائع الضعيفة في شخصية القائد أخطر الأدوار، وتقود إلى أسوأ النتائج، فخلف كل انتكاسة تجد قائداً سيئاً بليداً أو لامبالياً أو مغروراً وضعيف النفس والهمة.

القيادة - التربية

فالتربية السابقة للقائد وإعداده الطويل، وقوة شكيمته ومتانته الخلقية والروحية، وسلامة البيئة المجتمعية والثقافية التي نشأ وتتلمذ وتعلم وتدرب فيها، كلها مزايا وخصال ودوافع ونزعات تتبلور في طباع القائد وسلوكه وقراراته وإرادته وطريقته في التصرف والتفكير والحسم أو التردد، في العزم والإقدام والأحجام، في المغامرة والحكمة والشجاعة والخوف.

القادة الأفذاذ

إن القرارات تحاكي روح القائد وعقليته ونفسيته ومنطقه التفكيري، سلباً وإيجاباً، وكثيراً ما أنقذت شخصية القائد الموقف، وحققت النصر في ظل اختلال في الموازين المادية والعددية لصالح العدو، وكانت الهزائم محيطة، لكنها قوة الإرادة التي تغير أحياناً اتجاه رياح التاريخ وفاعليته، بإضافة مفاعيل جديدة إلى مساراته وحركته، ولو عدنا إلى التاريخ العربي والإسلامي سنجد أنه:

في معارك العصر الإسلامي الكبرى بداية من بدر وأحد، كانت جميع الشروط الاستراتيجية تقف في صف العدو، من عدد وعدة وأرض ومال وقوى وحلفاء، لكن الجانب الإسلامي كان يتميز بميزة رئيسية واحدة فقط، هي قوة العقيدة الأخلاقية، وحسن وحنكة وقوة القيادة الثورية الحاملة لواء التحرير.

هناك قاعدة قانونية ثابتة، تقول بأن قوة القائد الذاتية، حنكته وخبرته وذكاءه العقلي ودهاءه...، قادرة دوماً على جعل تفوق العدو صفراً في أثره الميداني في ظروف معينة تكون مواتية للفعل الخلاق والإبداع، متى كان قادراً على توظيف كافة العوامل المتوفرة التي تضمن الانتصار.

كان انتصار اليرموك المذهل أمام أقوى جيوش العالم آنذاك وأكثرها قوة وتسليحاً وحرفية وتدريباً وتنظيماً وحجماً، مثالاً حياً على قوة القيادة، وما الذي بإمكانها إنجازه متى أتيحت لها الفرصة للفعل والإبداع، وتمكنت من استغلالها والإمساك بها.

وبالمثل، معركة بدر وأحد والأحزاب وخيبر... إلخ.

وفي العصور الحديثة، كانت انتصارات اليمنيين ضد العثمانيين الغزاة والإنجليز، بعد حروب وطنية شعبية تواصلت لثلاثة قرون من الزمن، انتهت بالاستقلال الأول ثم الانتصار الثاني والاستقلال الثاني، وكانت هناك وقائع في حرب التحرر من العثمانيين لا تفسير لها إلا من خلال إدراك ميزات القيادة اليمنية الثورية التحررية التي قادت الحرب الوطنية مجسدة في شخصية الأئمة الوطنيين الأبطال.

وفي معارك المقاومة الوطنية القومية ضد الاستعمار، كان البطل عمر المختار في ليبيا قد قاد المقاومة الوطنية ضد الإيطاليين لمدة 20 سنة -حتى استشهد- ولم يملك أكثر من بندقية وخيل مقابل السلاح الحديث لعدى الغزاة من الآليات الحربية والرشاشات والمدفعية...

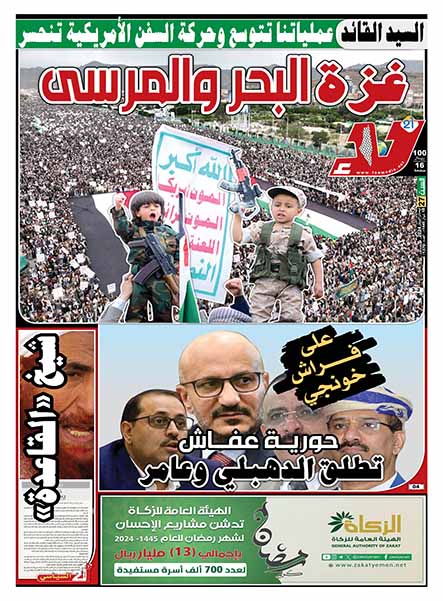

الأمر ذاته مع الأمير عبد القادر الجزائري قائد المقاومة في الجزائر ضد الاستعمار الفرنسي. والبطل عبد القادر الخطابي في المغرب ضد الاستعمارين الفرنسي والإسباني. وفي لبنان كان هناك الشهيد السيد الموسوي، وبعده السيد حسن نصر الله ضد أعتى الترسانات الحربية الصهيوأمريكية... والنموذج الحي اليوم أيضاً، هو اليمن بلا منازع، إذ وجدت قيادة ثورية وطنية تحررية بمقدمتها السيد عبد الملك الحوثي، تمكنت من صهر التحديات والمعوقات والمستحيلات والآلام والخراب، وتحويل كل ذلك إلى فرص وإمكانات للنصر والظفر. وها هي اليمن من تحت الركام والخراب والمآسي تلد جيشاً وصناعة وتقنية وقدرات وانتصارات أسطورية برغم فارق الإمكانات العسكرية واللوجستية الهائلة.

كانت هذه مقاومة شعوب بلا إمكانيات وقدرات، وبدأت من الصفر مقابل دول بترساناتها، والمسألة كانت في القيادة بالأساس، وكيف وظفت الطاقات الشعبية، وكيف ألهبت القدرات، وألهمت البطولات.. وفي ظل التحديات الشديدة التعقيد، ما كان لها أن تتحقق تلك الانتصارات لولا شخصيات أولئك القادة الأبطال الفرسان الأفذاذ.

القائد يكون بطلاً فارساً أو لا يكون

تسكن البطولة والفروسية والنبل والتعطش للمجد وخدمة الشعوب والأوطان والعدالة والحق والقيم الأخلاقية والنبيلة في نفوس القادة الأبطال. وهي سمات لا يمكن صناعتها في أي معهد أو كلية، ولكن يمكن صهرها وبلورتها وإخراجها وتنميتها في ميدان المعارك والتحديات والتجارب، فالقيادة في الأصل بطولة، تتجاوز طاقة الأقران والأنداد، فالخالق والبيئة، يخلقان تلك المزايا في النفوس الكريمة الطاهرة النبيلة الشريفة التي تتوق لكل ما هو مجيد وجيد، وتعلو عن كل ما هو سيئ وقبيح ومشين.

فالقيادة منحة أخلاقية ونفسية وعقلية، مزيج مصهور من كل ما هو جميل ومتين وفذ ورائع في النفس البشرية.

في التاريخ القديم انهارت إمبراطوريات عظمى وممالك كبرى، أمام جيوش أقل منها وأضعف بعشر مرات، لأنها قد فقدت تميزها القيادي، وما زالت معارك الإسكندر المقدوني بقيادته الفذة تطرق الأسماع وتشد الخيال عبر العصور، فكيف أمكنه، وهو الجيش الأصغر بعشر مرات، هزيمة قوات عدوه الإمبراطوري داريوس بجيشه المليوني الضخم وأسلحته الحديثة؟! بل واستمر في غزو أغلب دول ومناطق الأرض المعروفة آنذاك. إنها القوة القيادية في شخص الإسكندر المقدوني، الكامنة والموروثة والمكتسبة المضاءة بالفلسفة والثقافة اليونانية والمعرفة المتحصلة عبر الفيلسوف أرسطو طاليس المعلم الأول له. وهنا اجتمعت الفلسفة والمعرفة والبطولة في نفس واحدة، فالقيادة العظيمة نتاج انصهار البطولة والمعرفة والتربية والإيمان.

وفي العصر الراهن

ما كان للصين الثائرة أن تنتصر محققة أهدافها الكبرى لولا قادة كبار أمثال ماو تسي تونغ وشوين لاي وليو شاواتشي ولين بياو وتينغ لياو بينغ. وفي روسيا السوفيتية ما كان لها تحقيق ما حققته من ثورات وظفر وطني ضج دويه في العالم (10 أيام هزت العالم - ثورة أكتوبر 1917م)، دون وجود قيادة كـفلاديمير لينن. وفي الفيتنام والهند الصينية من لاوس وكومبوتشيا، ما كان لها أن تنتصر تلك الانتصارات الضخمة في مواجهة الإمبريالية الأمريكية والفرنسية واليابانية، لولا قادة مثل الزعيم هوشي منه ونجوين جياب وليذ وان. وفي كوبا وفنزويلا وكولومبيا والأرجنتين وتشيلي والمكسيك، لولا القادة كاسترو وجيفارا، وشافيز ومودورو، وسيلفادور اللندي، وزاباتا...

القادة.. الفلسفة والتاريخ والتطور

رب قائل يقول إنه لو لم يأتِ أولئك القادة لأتى غيرهم، أو لأتى مثلهم، وهم هنا يلمحون إلى مقولة الضرورة التاريخية والحتمية المنطقية التي تقول بأنه عندما تنضج الظروف الموضوعية والذاتية للثورة، فإنها تخلق القائد المطلوب بالضرورة. وهذا التحليل يحيل إلى قدرية مطلقة للتاريخ ولمنطقه الفلسفي، ولضروراته العمياء، عن الفيلسوف الألماني هيجل وأتباعه!

إن القوانين التطورية التاريخية ما هي في حقيقتها إلا تصورات منطقية وحسابية، واستدلالات لاحتمالات ممكنة، غير محددة بالزمان والمكان، كثفتها عقول الفلاسفة عبر العصور، لإنارة خطواتنا القادمة، لكنها ليست حتميات مطلقة قدرية، فلا يحدث منها أمر أو تصدق بنبوءة إلا إذا اقترنت بالكفاحية الإنسانية الثورية التحررية وحدها، فهي لا تتحول من فكرة في الكتب والعقول إلى أشباح وإلى قوى حقيقية إلا في انصهارها في أحداث التاريخ وصراعاته.

.jpg)

المصدر علي نعمان المقطري / لا ميديا